21

2020.08

富和聖代 & 土井さやか

Interview

天井の構造と

しつらえを

活かす照明

テクニック

case 2《 空中梁 》

Sayaka Doi

Masayo Tomiwa

住宅デザイン部 大阪オフィス

すごい反響でした!

《板貼り》天井を紹介した、前回の『Pro’s way』

土井さんのスマホの着信音が鳴り響いてました!

前回の記事はこちら

そうなんです。いま “モテ期♥ ” です!

みなさんからの問い合わせは、実際の図面の広さに対して《スリットの位置と必要台数》について殺到しました。「マネさせてもらいます」「スリットを入れてみたかったので参考になった」などなどの声をいただき、とても嬉しかったです。

師匠のタカキヒデトシ52が「おれに物件がまわって来ねぇじゃねえか」と嫉妬してます。

スリットの“幅や深さ”で悩んでいた方が多かった。

その悩みに対して《板厚一枚分の深さでもよい》という提案でした。

いつも師匠が言ってる『建築に寄りそえ』を具現化した結果、施工面にもデザイン面にもインパクトを与えたってことですね。そこに師匠が嫉妬している。(笑)

みなさん同じように苦労されていることがわかりました。

今回は富和さんの《空中梁》のプランをご紹介するんですよね。カタログに掲載できなかった情報も、詳しく説明してくださいね。

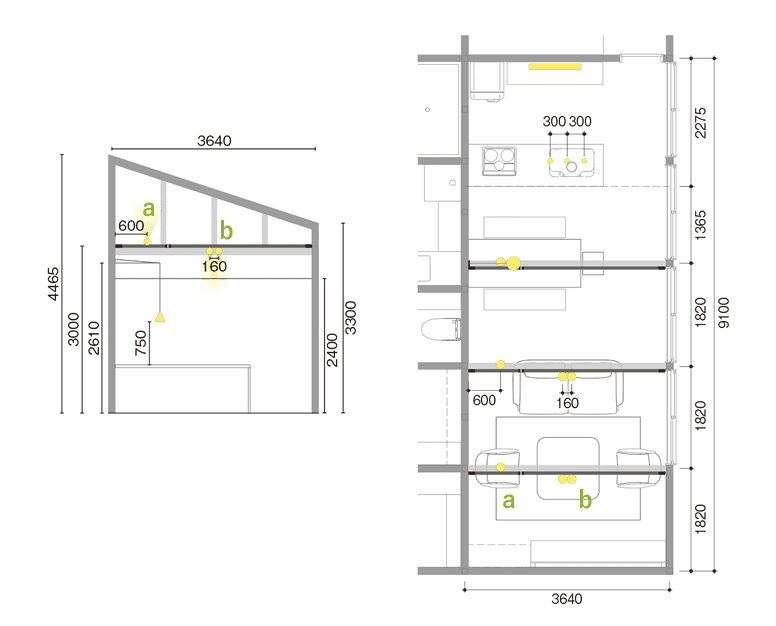

2種類のスポットを組合わせ、吹抜け空間の美しさに寄りそい、空中梁を活かした照明計画

使用器具

-

a.

拡散タイプ(50°)

DSL-5396YBG -

b.

集光タイプ(30°)

DSL-5395YBG

《傾斜天井と空中梁》というLDKの連続空間の間取りでプランしてみました。梁側面の上端へ通したダクトレールに、下向きの集光タイプのスポット2台と、上向きの拡散タイプのスポットを1台取り付けました。集光タイプは、少ない台数で効率よく手元の明るさがとれるうえ、陰影がついたメリハリのある空間を実現してくれます。アッパーの拡散タイプは、天井をやわらかく照らして明るさ感を確保し、傾斜天井の高さを強調する狙いです。

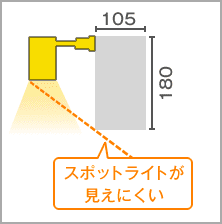

取り付け位置ですが、ダクトレールは梁の“側面”に取り付けたのですね。

そうなんです。側面付けをすると、スポットからの光を上や下、どちらにも調整できて便利です。また今回は、キッチン側からリビング側を見たときの視野を重視して、スポット自体が“見えにくくなる位置”にダクトレールを設置しました。梁が幕板代わりとなって器具の存在が抑えられ、スッキリ見せることができます。ソファに座ってテレビを見るとき、光源が目に入りにくくまぶしさを感じにくい、というメリットもあります。

なるほど。そして、ダクトレールの高さは梁の“上端”に揃えたのですね。

せっかくの梁をできるだけきれいに見せたいので、梁の上端に揃えました。中途半端な位置だと、高木チームの庭男・花井さん(花井架津彦 : 富和・土井の先輩)が言う『鼻毛出てるぞ』ってことになってしまうので。(笑)

ああ〜、器具の先だけが、ちょんちょんと梁の下から見えている状態ね。(大笑)

梁のサイズと器具のサイズもしっかり考えて『鼻毛』にならない位置にスポットを設置しました。キッチン側からの写真を見てください。器具の存在が“わからない”でしょ。

ホント、言われないとわからないね。

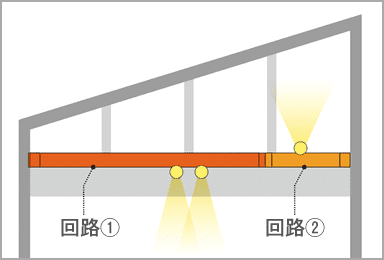

シーンによって“上下光”を使い分けるために、実はダクトレールを“2回路”に切り分けて設計してるんです。

下方向 集光タイプ(30°)のみを点灯した状態

生活に必要なあかりをしっかり確保します

上方向 拡散タイプ(50 °)のみを点灯した場合

壁面と天井面を照らし空間に明るさ感と広がりを演出します

左右から電源を確保し、ダクトレールを2回路に分けます。

下向きのスポット2台は、梁の長さに対して均等に入れるのではなく、ほぼ“真ん中”に2つ並べて設置してるんですね?

下向きの集光タイプのスポットは『束に寄りそい』ちょうど「束(つか)」幅ぶんあけて設置しました。少し左右に離してみたりもしたんですが、寄せた光のほうが空間にメリハリが生まれて、引き締まった印象になりました。

上向きのスポットは少し“傾けて”設置したのですね。

今回は梁の上に束があるので、束にかかる光や影に注意しつつ「天井をキレイに照らせる位置」を探した結果、この向きになりました。

上向きスポットの向きの比較

①天井面に束の影が濃く出る

②束が中途半端に照らされ悪目立ちする

不自然な影がなく、壁面と天井面が美しく照らされている

こういう調整は、ダクトレールだと“やりやすくて”いいですよね。

そうなんです。最終的には現場で調整しますが、影の出方や、家具の配置などを考慮しながら、ベストな位置を見つけたいですね。

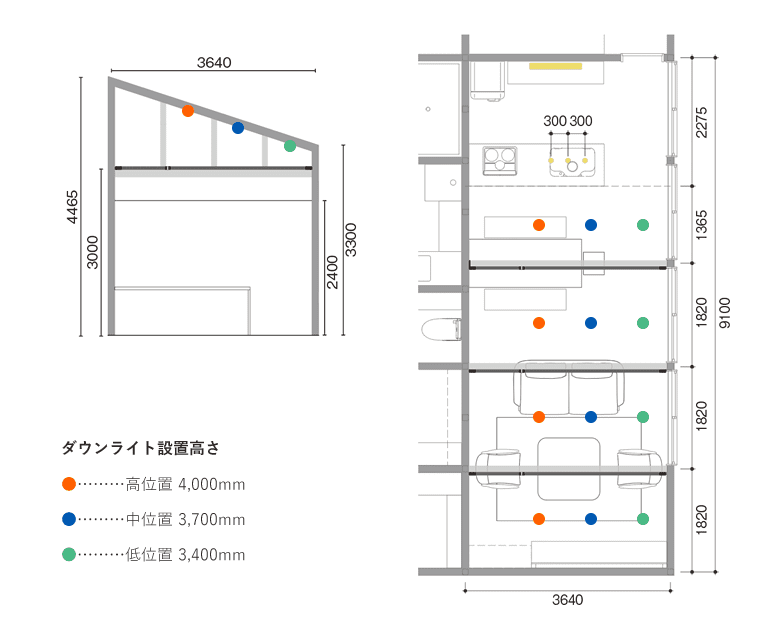

もし、ダウンライトで計画するとしたら・・・?!

予算の関係上ダウンライトで計画する場合もあるかと思い、ダウンライトを入れる場所による「影の出方の違い」を検証してみました。

使用器具

傾斜天井用ダウンライト

DDL-5123YB

梁と梁の間に、ダウンライトを8灯入れたプラン。左の壁面に梁の影が出てしまううえ、全体的にのっぺりとした印象の照明になっています。

次に、ダウンライトの位置による違いを見てみましょう。

高位置

左の壁面に梁の影が濃く出ています。

中位置

左の壁面に、まだ影が出ています。

低位置

梁より下に光が来るため、影ができていません。

低位置ダウンライト

+

アッパーのスポット

ダウンライトは低い位置だと梁の影ができにくいため、一番右側に設置。そして、壁上部と傾斜天井の明るさ感を得るために、左側にはスポットを配置しました。

アッパーの光が加わることで、天井高が強調された伸びやかな空間の演出ができました。

今回、梁を活用したスポットライトのプランに加え、天井面からダウンライトを用いたプランも検証してみました。

現場ごとに条件が違うので、いろんな手法を知っておいていただくといいですね。

【天井の構造としつらえを活かす照明テクニック】のご紹介はこれで終わりですが、カタログには、「ルーバー」「現し梁」「格子」などのパターンもご紹介していますので、ぜひ参考にしていただきたいです。

カタログはこちらからご覧いただけます。

ほかにも難しいしつらえの現場があると思います。プランのご用命だけでなく、質問などもお気軽にご連絡ください。 この『Pro’s way』の企画で取り上げてほしい内容も、リクエスト大歓迎です。

私たちも、みなさんのサポートができるよう、経験を積み重ねて行きたいと思います。

では、また、次回をお楽しみに〜。