47

2025.08

タカキ ヒデトシ57

Interview

- Hidetoshi Takaki

- 住宅デザイン部

建築に造作を施して、天井面を明るく照らす【 間接照明 】を提案しようとしていたとき、

天井面の張り出しの長さを『 何ミリぐらい “ オーバーハング ” しようかなぁ? 』

と、考えていると “ フト ” 気になってしまったことがあります。

それは、ふだん何気なく使っている “ オーバーハング ” という言葉を、

《 日本語に訳すとどのように伝えればよいのか? 》ということです。

「 オーバー 」over は何となくわかります。

「 ~ の上に / ~ を超えて / ~ を過ぎて / ~ より大きく 」などを意味している。

問題は [ ハング ] で、英単語のスペルさえあやふや。

多分 hang なんだろうけれど、この時点では正確ではありません。

[ ハング ] [ ハンガー ] [ ハンゲスト ] などと、

英語の三段活用っぽくつぶやいてみる。

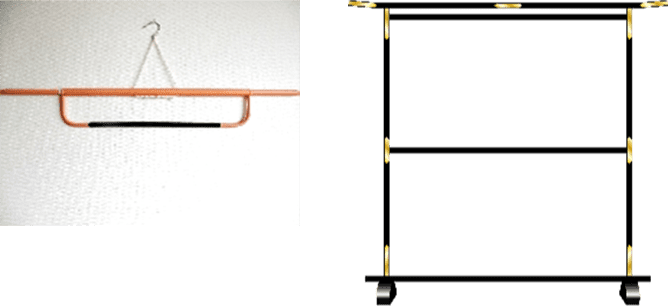

すると [ ハンガー ] に “ ピン ” ときました。

『 ハンガーって子供ころに使っていた “ 衣文かけ ” のこと?』

そうだとすると意味は、

「 ~ を掛ける / ~ を吊るす 」というのかもしれない・・・。

多分 hang の er 系なのだろうと、予想しながら調べてみます。

[ ハング ] hang とは、高いところに「 掛ける / 吊るす / 下げる 」

予想は見事に的中です!

これに気をよくしてしまい、ここから想像が膨らんでしまいます。

『 ハンギングベッド 』

日本ではなじみはないが吊るすベッド。

『 ハンギングボール 』

園芸用品の一部で吊るす植木鉢みたいなもの。

『 ハンガーストライキ 』

たぶん労使関係の誰かを吊し上げにするから。

『 ハングリー 』お腹が空いた・・・。

あれれ? 意味が変わってきてしまった。

「 ~掛ける / ~ 下げる 」という動詞の [ hang ] の過去形は [ hung ]

少し怖いのですが “ 絞首する” という意味をもつ動詞の場合は [ hanged ]

[ hunger ] は、飢餓や餓えるという意味で、

[ be hungry ] になると、お腹を空かせた状態。

そして『 ハンガーストライキ 』は、

“ 誰かを吊し上げにする ” のではなかった。

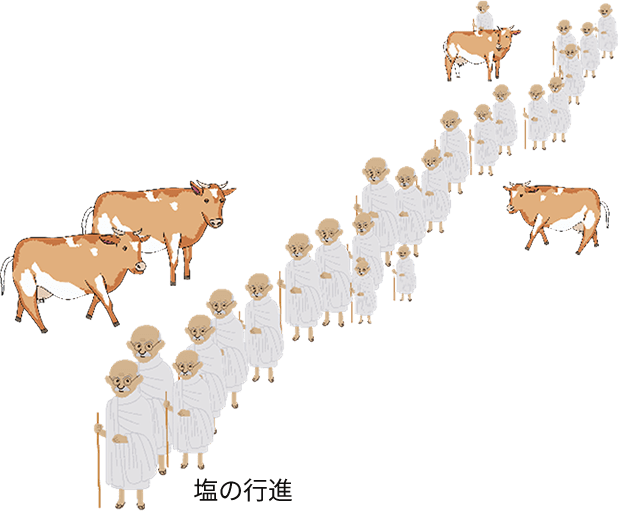

ストライキ [ strike ] は、労働者の争議行為。

[ hunger strike ] は、何らかの主張を広く、

世間へ訴えるために断食を行うストライキの一種で、

マハトマ・ガンジー さんにより始められた、

非暴力抵抗運動《 飢餓( ハンガー ) 》によるストライキの意味でした。

自慢にもなりませんが、僕は【 英語検定無級 】です。

[ hang ] から [ hung ] へと、なぜスペルが、

「 a 」から「 u 」に変わるのかサッパリわかりません。

なので、ここのところは力不足なので見逃してください。

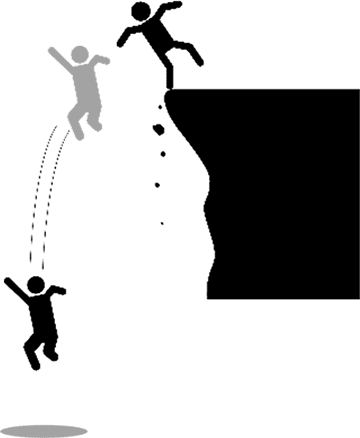

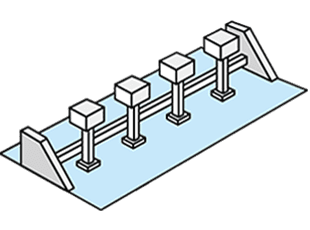

建築用語の “ オーバーハング ” とは何か?

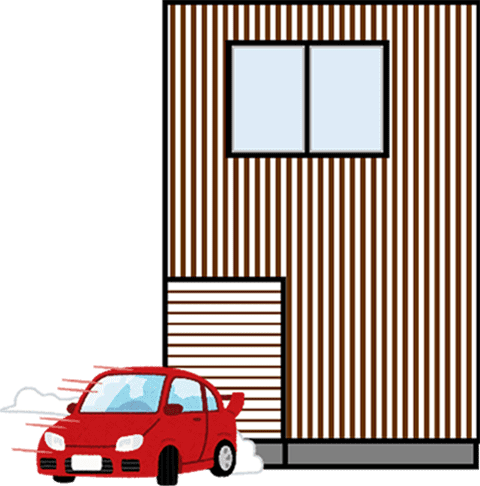

下階よりも上階が張り出し「 スペース 」space

《 空白 / 空間 》が広くなるように設計されたもの。

“ オーバーハング ” overhang は、岸壁の突出が、頭上に、

庇( ひさし )のように覆いかぶさっている部分を指します。

下階よりせり出した部分を「 キャンティ」と呼んで、

せり出した部分の下階は、屋外駐車場としてよく利用されています。

キャンティは、

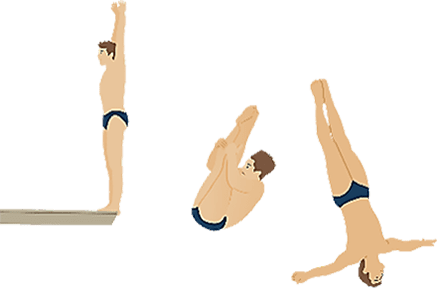

[ cantilever ] キャンティレバー または カンチレバー の略称で、

梁やスラブなどの部材の片側だけが固定されていて、

他方が固定されず自由になっている『 片持ち式構造 』

《 水泳プールの飛び込み板 》がいちばん代表的な例です。

今回の記事を書くにあたり、初っ端にふれた、

『 建築に造作を施して、天井面を明るく照らす【 間接照明 】を提案しようとしていたとき 』

って言うのは《 コーブ 照明 》のことなのですが、また “ フト ” 気になってしまいました。

「 コーブ 」って何?「 コーニス 」ってのもあるし「 コファー 」なんて誰がしってるの?

間接照明の用語は主に、この三つなのですが、言葉の意味がまたしても分かりません。

そこで、三つの意味を深掘りしてみたいと思います。

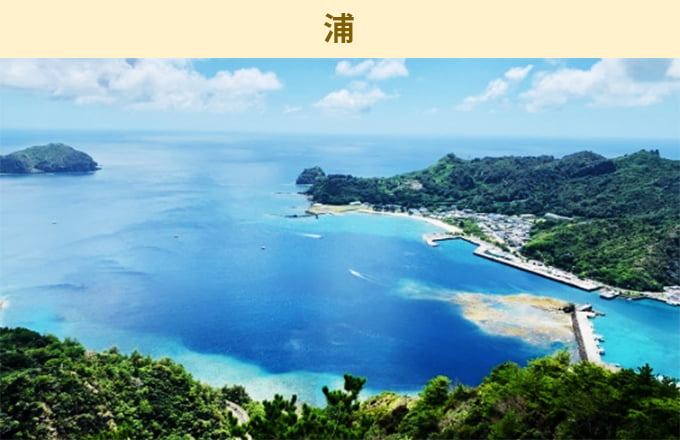

「 コーブ 」cove は英語で「 入り江 / 奥まった / 洞窟 」などの意味です。

2009 年に公開されたドキュメンタリー映画。

【 ザ・コーブ 】( ルイ・シホヨス監督 )では、

和歌山県の太子町での “ 入り江 ” で行われる、

《 イルカ追い込み漁 》を描いていて、

日本でたいへんな議論をひき起こしました。

日本では、湖面が陸地の中に入り込んでいる地形を “ 入り江 ” と言います。

“ 入り江 ” は『 浦 』とも呼ばれ、ある程度大きくなると《 湾 》へと変わります。

英語では、大規模なものが「 ガルフ 」gulf で、小さいものが「 ベイ 」bay です。

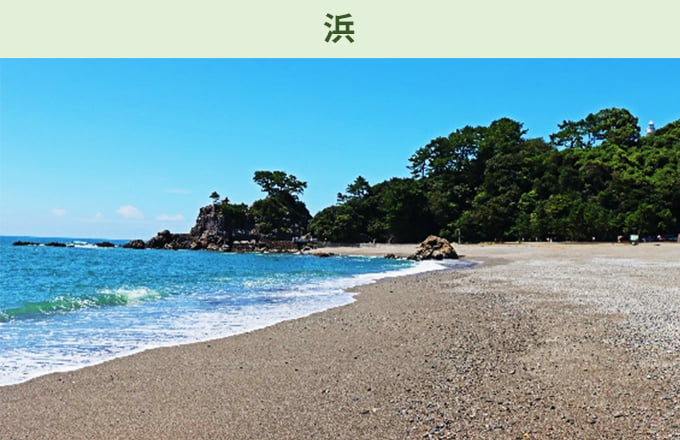

湖面に沿って屈曲がなく、砂泥や小石からなる海岸平野が『 浜 』

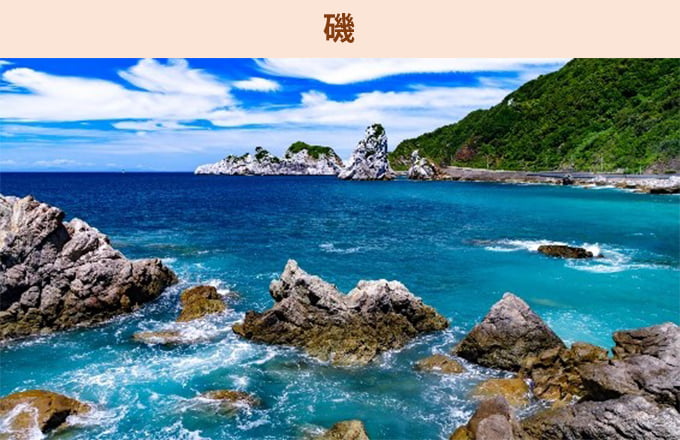

同じような地形で、岩塊が露出しているのが『 磯( いそ) 』

英語の「 ハーバー 」harbor は【 港 】機能のある地形の、

“ 入り江 ” や《 湾 》を意味しています。

もともとは船舶が避難地として停泊する場所なので、

《 泊( とまり ) 》と呼ばれていました。

のちに《 泊 》が『 湊 / 港 』へと分かれていきます。

『 港 』

『 湊 』 は “ 水門 ” を意味するのですが、

港湾設備のうち、水上部が『 港 』で、陸上部が『 湊 』

陸地から見たのが『 港 』で、沖合から見たのが『 湊 』

どちらも読み方は「 みなと 」と発音します。

『 湊 』

「 ポート 」port は【 港 】という意味もあるのですが、

ラテン語の “ 運ぶ ” portare が語源なので、

《 入口 / ゲート 》のほうが近くなります。

ポートは『 輸入する 』import 『 輸出する 』export を、

イメージするとわかりやすいのではないでしょうか。

「 ポート 」

「 ハーバー 」harbor は、円形に囲われたような、

波が入ってこないような地形で、船が停泊できる空間。

対して「 ポート 」は、

船などの接岸ポイントや荷物の積み降ろしといった、

機能や役割のある空間だといえます。

「 ハーバー 」

コーブ照明は『 入り江照明 』なのです。

天井を照らす『 入り江照明 』の形状は、一部の天井面が、

一段下がった天井面へ “ えぐる ” ように入り込んでいきます。

この《 入り江の形状がコーブ 》であり、

天井面を照らしても、壁面を照らしても、床面を照らしても、

一様には『 コーブ照明 』ということになるのですが、

一般的には天井面を照らす間接照明を『 コーブ 』と呼びます。

「 コーブ照明 」

『 コーブ 』には「 アルコーブ 」alcove というものがあって、

語源は「 アーチ 」arch を意味するアラビア語。

建築的には孤形にかけ渡した構造物を指していて、

部屋や廊下などの壁面を一部くぼませてつくる部屋です。

日本建築では床の間が「 アルコーブ 」

最近ではマンションやホテルなどの玄関や共用廊下に面した、

入り口をくぼませた部分が「 アルコーブ 」です。

花瓶などを飾るために、

壁面へ設けられたくぼみの「 ニッチ( 隙間 ) 」niche も含まれます。

「 アルコーブ玄関 」

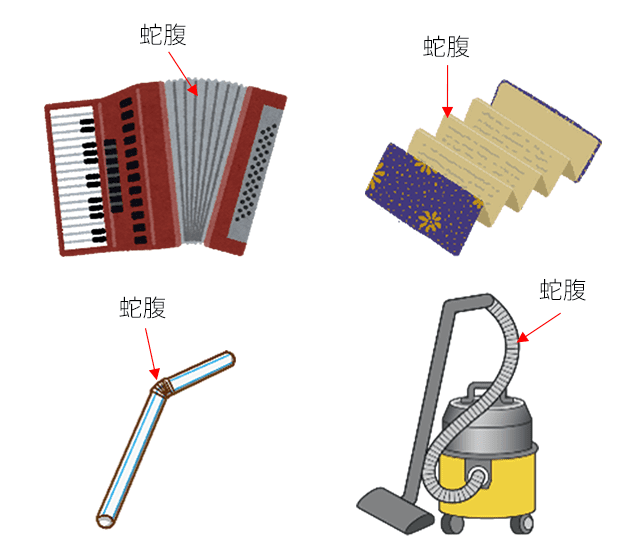

「 コーニス 」cornice はイタリア語で、

水平の出っ張りを意味し《 軒蛇腹 》とも呼ばれます。

西洋の古建築に多く見られ、屋根と外壁や、

外壁と外壁との装飾された見切りを指しています。

室内での《 蛇腹 》は、面と面の継ぎ目を、

装飾によって見切りを入れた部分の模様のこと。

見切りを施す場所は、

「 天井と壁 」や「 壁と床 」が接する部分など、

複数の面や仕上げが、ほかの異なる部分と接する部分。

こうした、面に交差する部分や、同一線上にある仕上げでも、

仕上げの種類が異なれば、きれいに納めることは、

非常に高い精度が要求されてしまいます。

なので、不出来になりやすい部分を目立たせないよう、

“ 逃げる ” ための役目が《 見切り縁( みきりぶち ) 》です。

一般的には、天井と壁の見切り部材が『 廻り縁( まわりぶち ) 』

壁と床の見切り部材を『 巾木( はばき ) 』と言います。

このように、

水平な縁回り( ふちまわり )の装飾部分が、

「 コーニス 」なので、天井や床面に、

水平な縁( ふち )から出てくる光が、

「 コーニス 」と呼ばれるものなのです。

「 コーニス照明 」

日本は海に囲まれ、森林が海にまで迫り、平野部が少ないため、

人工的に土砂などを大量に積み上げ《 埋立地 》を造成することが多くなります。

湾や湖などを造成するときには、水のない環境で作業が行えるようにするため、

水の中に囲いを建設し、その中の水をポンプでくみ出すようにするのですが、

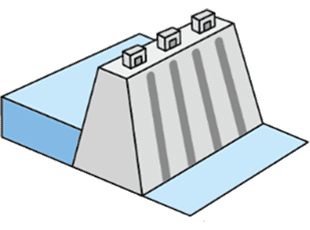

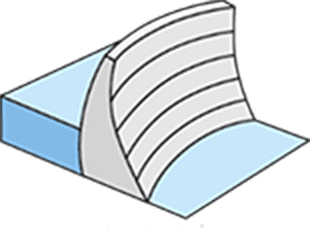

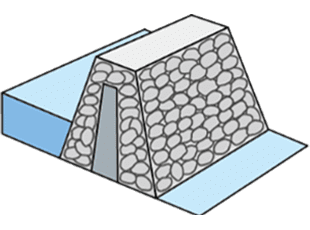

その『 囲い堰( せき ) 』を「 コファーダム 」cofferdam と言います。

まぁ、私たちがいつも『 ダム 』と呼んでいる “ あれ ” です。

重力式コンクリートダム

アーチ式コンクリート

ロックフィルダム

堰 ・ 頭首工

「 コファー 」coffer は『 箱 / 囲い 』という意味で、

もともとの語源はラテン語で『 籠( かご ) 』

なので、建築の格子状になった《 格( ごう )天井 》を指します。

また、箱状に天井を掘り込んだ間接照明のことを、

「 コファー照明 」というのですが、

コーブ や コーニス と比べ「 ネームバリュー 」namevalue

“ 知名度 ” が低いようで『 堀込間接 』や『 折上げ間接 』

などといった、表現がなされているのが実情です。

格天井

「 コファー照明 」

建築用語は西洋の語源が多く、それが日本に入ると、

尺貫法の在来工法の中で《 日本語化 》してしまいます。

さらに外来語として『 カタカナ化 』してしまうから、

意味も知らずに、ことばだけが浮遊し飛び交ってしまう。

なんとなく “ カタカナ言葉はカッコいい ” から使ってしまうのですが、

言葉には《 表意性 》がある限り、意味を知ることによって、

建築の深くて奥行きのある歴史や物語が見えてくる。