44

2024.12

タカキ ヒデトシ56

Interview

- Hidetoshi Takaki

- 住宅デザイン部

古来より日本語には『 夜明け 』から『 日の出 』までの時間をあらわす、

《 暁 》《 東雲 》《 曙 》《 朝朗 》といった、美しい言葉がありました。

まだ夜が深い薄明のころは

《 暁( あかつき )》

日の出 30 分前ころ

《 暁( あかつき )》は [ 明時( あかとき )] の変化した語で [ あかつき ] の古形。

夜半過ぎから夜明け近くの、まだ暗いころまでの情景です。

【 あか 】がつくので『 夜明けの空が赤い状態のことなんじゃない? 』と、

つい勘違いしそうになりますが、空は真っ暗。 すなわち “ 未明( みめい ) ”

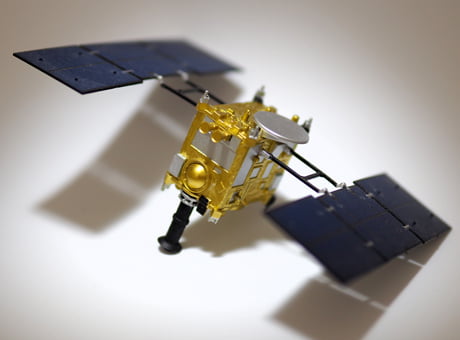

2010( 平成 22 )年 5 月。

Japan Aerospace Exploration Agency.

“ 宇宙航空研究開発機構 ” JAXA( ジャクサ )が打ち上げた金星探査機に、

[ あかつき ] の名前がつけられています。

[ あかつき ] は《 金星大気の謎 》を解明するために開発したもので、

赤外線・可視光線・紫外線によって金星大気を撮影する5台のカメラと、

気温などの高度分布を観測する機器を備えて、大気の流れや組成・雷や、

火山活動の有無などを調査します。

東の空が少し明るむころが

《 東雲( しののめ )》

日の出 25 分前ころ

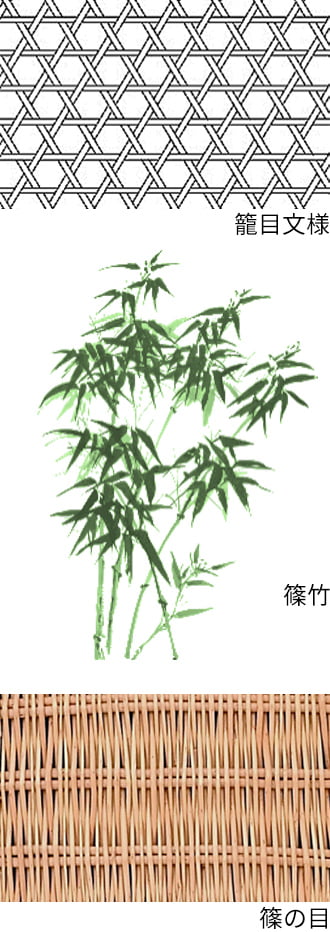

[ 篠の目 ] は、住居に採光の用途で設置された “ 篠の竹 ” の目のことです。

古代の住居では、明り取りの役目としていた粗い網目の部分を、

『 目( め )』と言いました。

目の材料には “ 篠竹( しのたけ )” が使われていたため、

それを『 篠の目 』と呼び、のちに 《 明り取り 》 そのものを、

『 篠の目 』と呼ぶようになった経緯があります。

篠の目からの射光量はそんなに多くはありません。

明け方の薄明を篠の目になぞらえて「 しののめ 」と呼ぶようになり、

さらに明け方を象徴する《 東雲 》が当て字されて、

「 しののめ 」という語彙が成立したと考えられています。

また「 とううん 」と “ 音読み ” して、

「 東の空に浮かぶ雲 」の意味で用いることもあります。

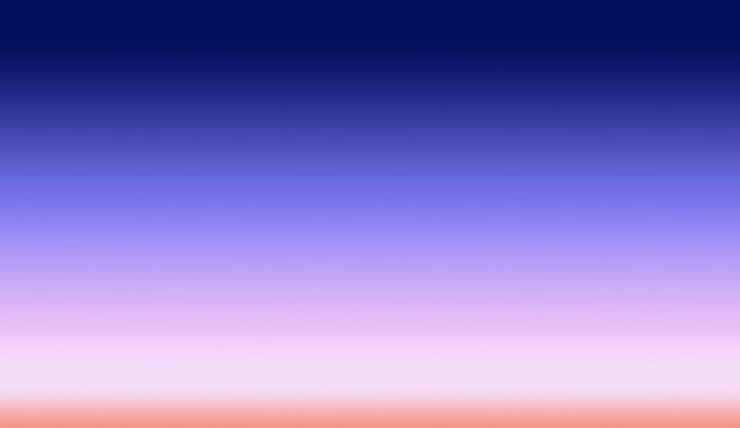

夜がほのぼのと明け始める

《 曙( あけぼの )》

日の出 15 分前ころ

《 曙( あけぼの )》は夜明け。夜が “ ほのぼの ” と明け始めるころ。

新しい時代が始まったり、新しく事態が展開しようとするとき。

東の空がほのかに明るんでくる情景が [ あけぼの ] です。

『 あけ( 明 )』と『 ほの / ぼの( 仄 )』の語構成で、

[ ほのぼのあけ( 仄々明け )] とも言います。

ほがらかに空が明るくなった

《 朝朗( あさぼらけ )》

日の出 5 分前ころ

朝ぼらけの [ ぼらけ ] とは、朝が “ おぼろげ ” に明ける情景。

[ おぼろ ] というのは、月がかすんで見える『 朧( おぼろ )月夜 』

という言葉があるように [ うっすら ] [ ぼんやり ] という意味。

すなわち《 朝おぼろ明け 》

語源的には、朝朗明 [ あさほがらかあけ ] 朝朧明 [ あさおぼろあけ ] の略。

なので、太陽が地平線上( 水平線上 )にまだ昇ってないときに、

空の薄明かりが朗( ほが )らかに見えるころを指しています。

このように、刻々と夜が白けていく情景の空に名前が付けられていたのですが、

夜明け前に起床する習慣がないと、こうした情景を観察することはできません。

するとどうなるのか?

『 言葉の意味と “ そのもの ” が分からなくなってしまう 』

私たちは《 暁 》《 東雲 》《 曙 》《 朝朗 》といった、

天空の情景 “ そのもの ” を失ってしまったのではありません。

【 そのものを指し示す言葉 】を失ってしまったので、

言葉の意味と “ そのもの ” が分からなくなっているのです。

知るべき手掛かりが何もなくなってしまうから …。

《 春はあけぼのよ 💕 》このたった一言で、日本の文学界をリードしてきた、

「 清 少納言 」さんの【 枕草子 】の初段の春の情景なんて知る由もなくなる。

《 暁 》《 東雲 》なんて間違いなく夢の中だし、

《 曙 》も知らなければ、《 朝朗 》も知らない。

春はあけぼの

やうやう白くなりゆく山ぎは

少しあかりて

むらさきだちたる雲のほそくたなびきたる

春はあけぼのよ💕

日の出とともに空が『 白 』んで、山際がしだいに『 赤 』くなって、

『 紫 』いろの雲がたなびくのが素敵。

この情景の描写をあらわす言葉には、

『 シロ 』と『 アカ 』と『 ムラサキ 』の三色しかありませんが、

実は、夜の闇を象徴する『 クロ 』と、夜明けから日の出までの、

光の変化に応じて現れる、天空の『 アヲ 』が “ 隠れて ” います。

【 枕草子 】の初段の春の情景には《 光 》の変化とともに、

“ 色味 ” が変容していく天空が「 情感豊か 」に表現されているのです。

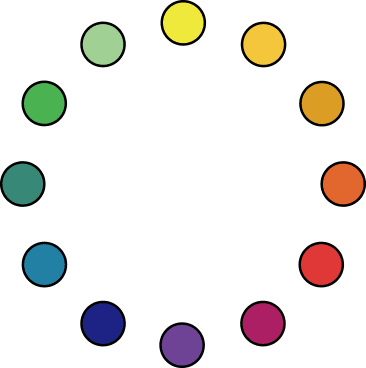

もともと “ 日本の伝統色 ” と呼ばれるものは、

『 アカ 』『 クロ 』『 シロ 』『 アヲ 』の四色でした。

天空の情景をあらわす《 光 》の色から生まれたもので、

これを【 明( めい )暗( あん )顕( けん )漠( ばく )】といいます。

- 明

- 暗

- 顕

- 漠

そして中国大陸から、ちょいと遅れて『 黄 』がやってきた。

現在の “ 日本の伝統色 ” を大雑把に大別してしまうと、

『 赤 』『 黒 』『 白 』『 青 』『 黄 』になってます。

つまり、明るさや鮮やかさの度合いのこと。

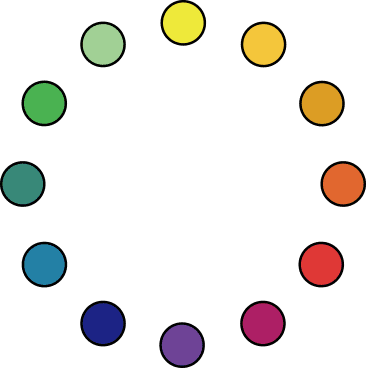

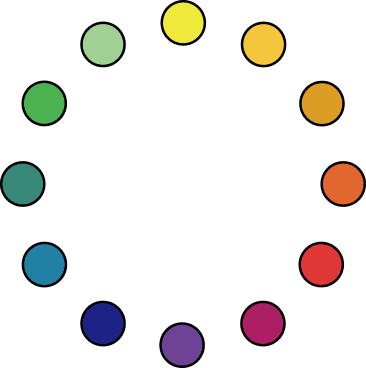

円環現象としての色の構造を分かりやすく、

理解に導いてくれるので《 色相環 》を見て下さい。

《 色相環 》で “ 正反対に位置する関係の色の組み合わせ ” のことを『 補色 』といいます。

補色の関係にある色どうしを並べて置くと、色の鮮やかさが強調され引き立って見えます。

これを【 補色対比 】というのですが「 清 少納言 」さんは平安時代に、

この《 色彩の理論が分かっていた 》ということです。 なんとも凄い!

僕は “ 夜明け前に起床する ” ことを長年 [ 日課 ] にしていて、

( 飲み過ぎた次の日の休日は、この日課には含まれません )

年間を通じて、刻々と夜が白けていく情景を観察し続けてきました。

そこで …

【 枕草子 】の初段《 春の情景 》をイメージした物件を紹介します。

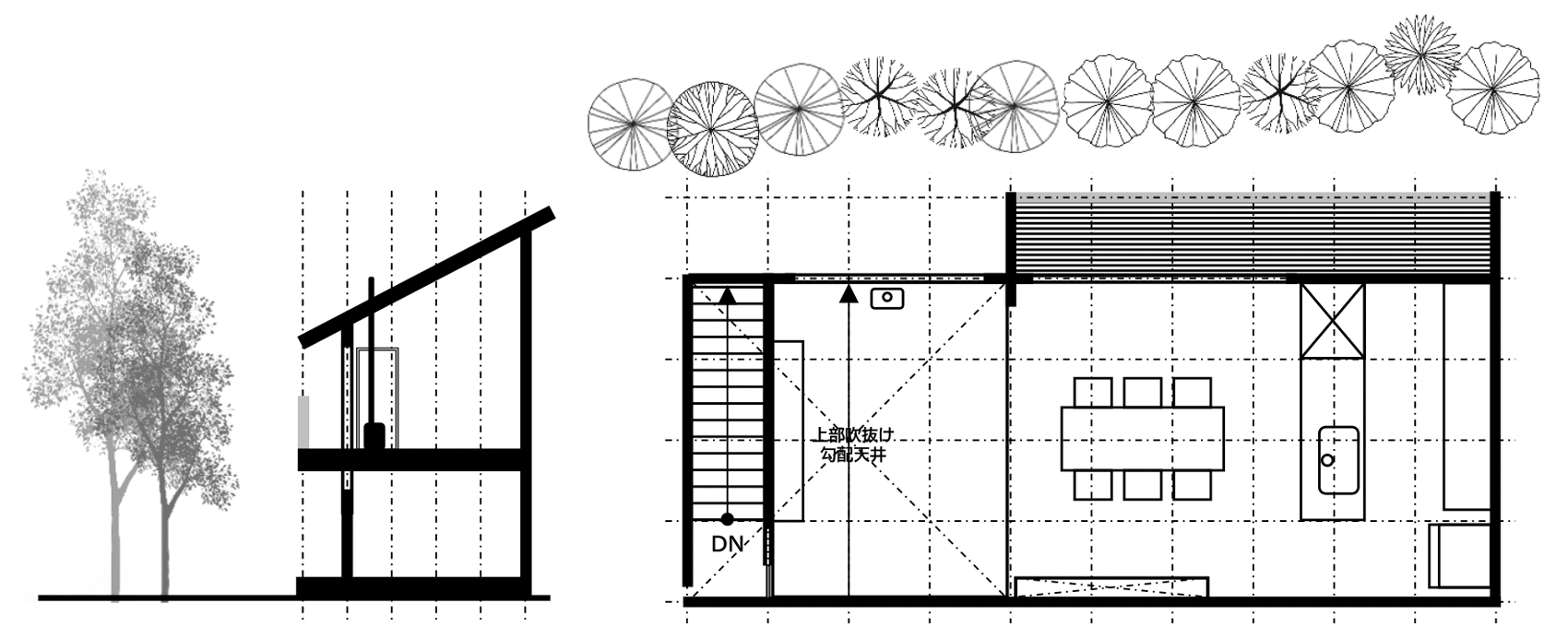

常緑樹の森の中に建つ、片流れ屋根の二階リビングの家です。

本物の暖炉が、二階の窓の中心に設置されています。

完成した写真を見ると「 きれいね 💕 」って思えますが、

はじめに送られてくる図面は外観図と平面図、まぁ大体こんなもんです。

けれどもこの図面を見て、真っ先に思い浮かべるのは、

一階リビングだと木の幹ばかりしか見えてこないけれど、

二階リビングだから葉っぱが青々して見えてくるはずだ。

あぁ … 。 出来ることならば、

天の神様にお願いがあります。

ヘッドマウントディスプレイ 無しに “ 思い浮かべるだけ ” で、

《 仮想現実 》VR( Virtual Reality )バーチャル・リアリティー や、

《 拡張現実 》AR( Augmented Reality )オーグメンテッド・リアリティー を、

「 清 少納言 」さんのように、まぶたの裏に、

【 出現させる能力 】を今すぐにでも下さい。

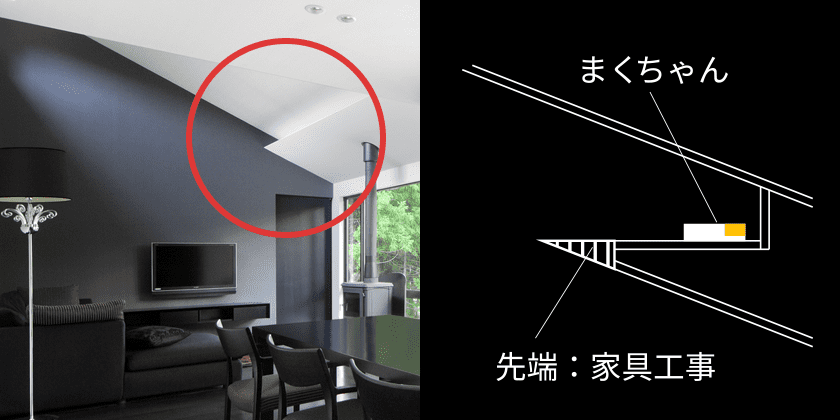

春はあけぼの やうやう白くなりゆく山ぎは 少しあかりて

間接照明たる雲のほそくたなびきたる

常緑樹の青々とした緑を引き立たせるために、

昼白色のスポットでライトアップすることで、

間接照明 と 暖炉の炎 が『 補色対比 』となる。

勾配天井に対し “ 勾配なりに天井をふかす ” ことで、

光源を隠すための『 幕板 』の存在を消しています。

「 ほそくたなびきたる 」先端部分は、

《 家具工事 》なので、施工の仕方は、

造作家具やさんと、

職人の大工さんと、

しっかり打ち合わせを行って下さい。

最後に、夕方の情景を少しだけ補足します。

夕方から刻々と、夜の帳( とばり )が降りてくる時間帯全体のことを、

『 たそかれ?( 誰そ彼? )』who is he? とあらわします。

やがてこの『 たそかれ? 』が【 黄昏( たそがれ ) 】へと転化する。

一方で、朝方のこうした時間帯全体のことは、

『 かはたれ?( 彼は誰? )』he is who? とあらわします。

朝方の『 かはたれ 』は “ これから太陽が昇る “ という連想から、

《 暁 》《 東雲 》《 曙 》《 朝朗 》といった言葉に細分化されました。

いずれの時間帯も往来の人々がシルエットのようにハッキリとは見えず、

そこにいる『 彼が誰なのかわからない 』うす暗い時間帯を示しています。

僕の頭の中で、なんども何度も反復してきた光の記憶を、

こうして書き言葉であらわすと、事実と違っているかもしれません。

でも僕にとっては、紛れもない真実です。

今まで費やしてきた時間と記憶は、筋交( すじかい )のように、

見えないところで照明を強靭( きょうじん )にしてくれる。

そういうプロセスが夜明け前には含まれている。

《 暁 》《 東雲 》《 曙 》《 朝朗 》

この間の朝の情景が光というものを支えている。