43

2024.10

タカキ ヒデトシ56

Interview

- Hidetoshi Takaki

- 住宅デザイン部

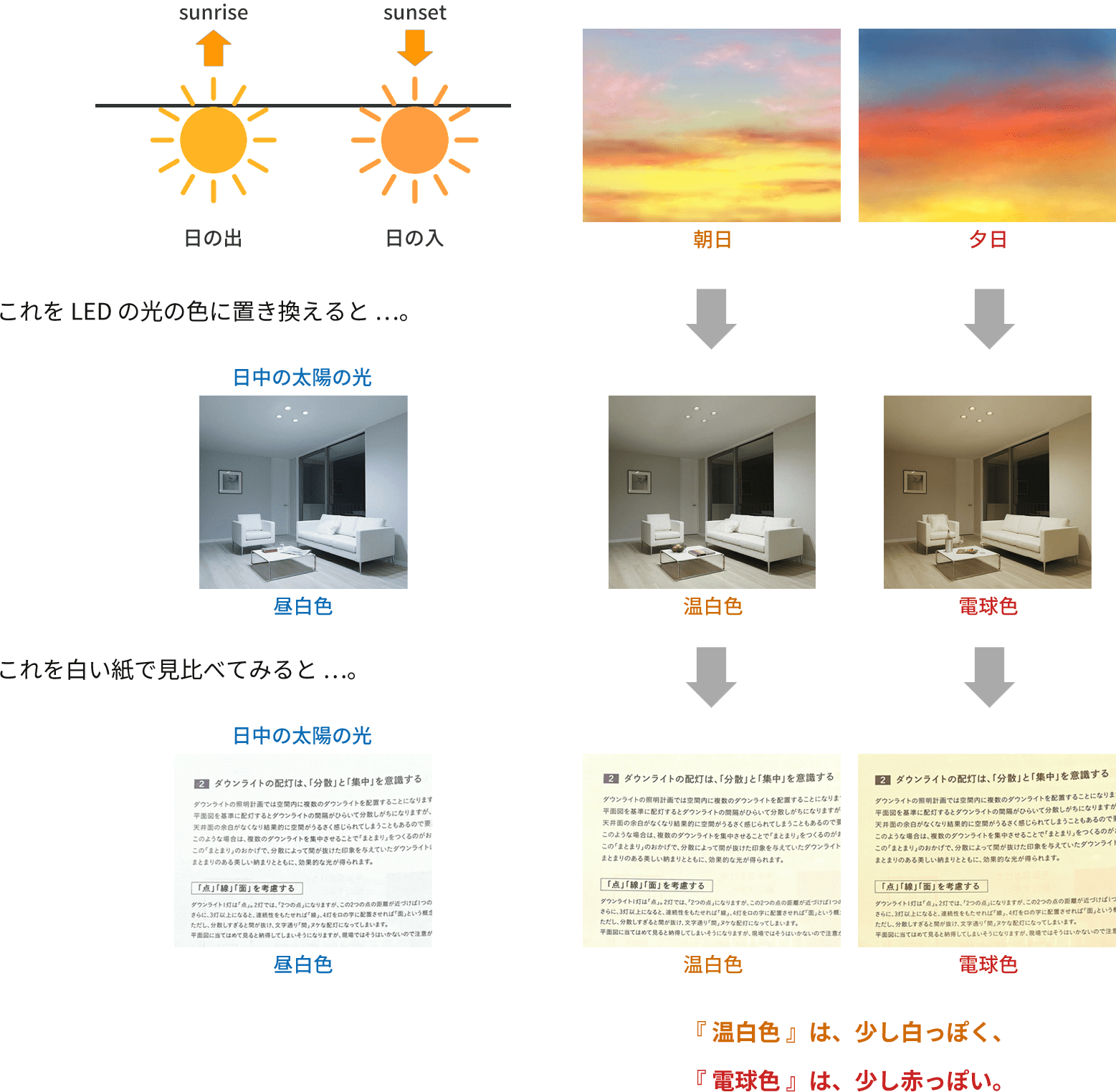

ここ数年の住宅照明では【 電球色 】より “ 少し白っぽい光 ” の【 温白色 】が人気のようです。

二つの光色の違いは『 朝日と夕日の空の色の違い 』に似ているので解説してみたいと思います。

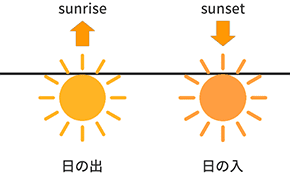

《 日の出 / 日の入 》の時刻の定義は「 太陽の上辺が、地平線または水平線に一致する時刻 」

《 日の出 》は、

太陽が地平線( 水平線 )から顔を出し始めた瞬間。

《 日の入 》は、

太陽が地平線( 水平線 )に沈みきって見えなくなった瞬間。

《 日の出 / 日の入 》の時刻の空は、薄暗くはありますが、

屋外で明りが必要なほど、暗い状態ではありません。

この「 日の出前 」や「 日の入後 」の “ 空が薄明るい状態 ” を【 薄明( はくめい )】と呼びます。

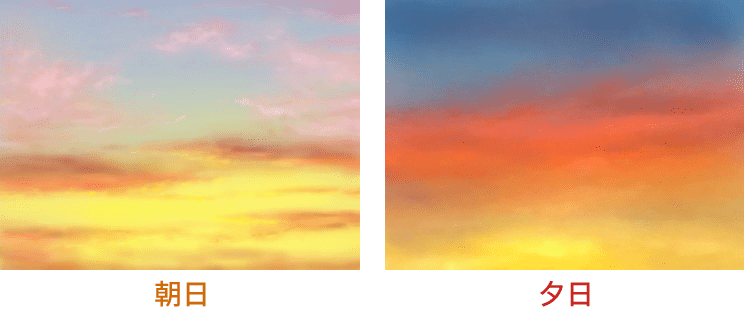

『 朝日 』と『 夕日 』は似ていますが、

“ 空の色 ” は、ちょいと違って見えてくる。

『 朝日 』は、少し白っぽく、

『 夕日 』は、少し赤っぽい。

この “ 光の色の違い ” は【ドップラー効果 】によるものです。

【 ドップラー効果 】とは、音波や電磁波などの《 波の発生源 》が移動したり、

その『 観測者 』との間に “ 相対的な速度 ” が存在するときに、波の周波数が、

実際とは異なる値として観測される現象のことをいいます。

いちばん身近で分かりやすいのが【 救急車のサイレン音 】なのですが、

ちょいとその前に “ 予習 ” をしておきます。

私たちの身の回りには、

「 太陽の光 」や「 照明の光 」など、いろいろな光があります。

その光とは《 電磁波 ( でんじは ) 》と呼ばれる、空間を伝わっていく『 波 』の一種です。

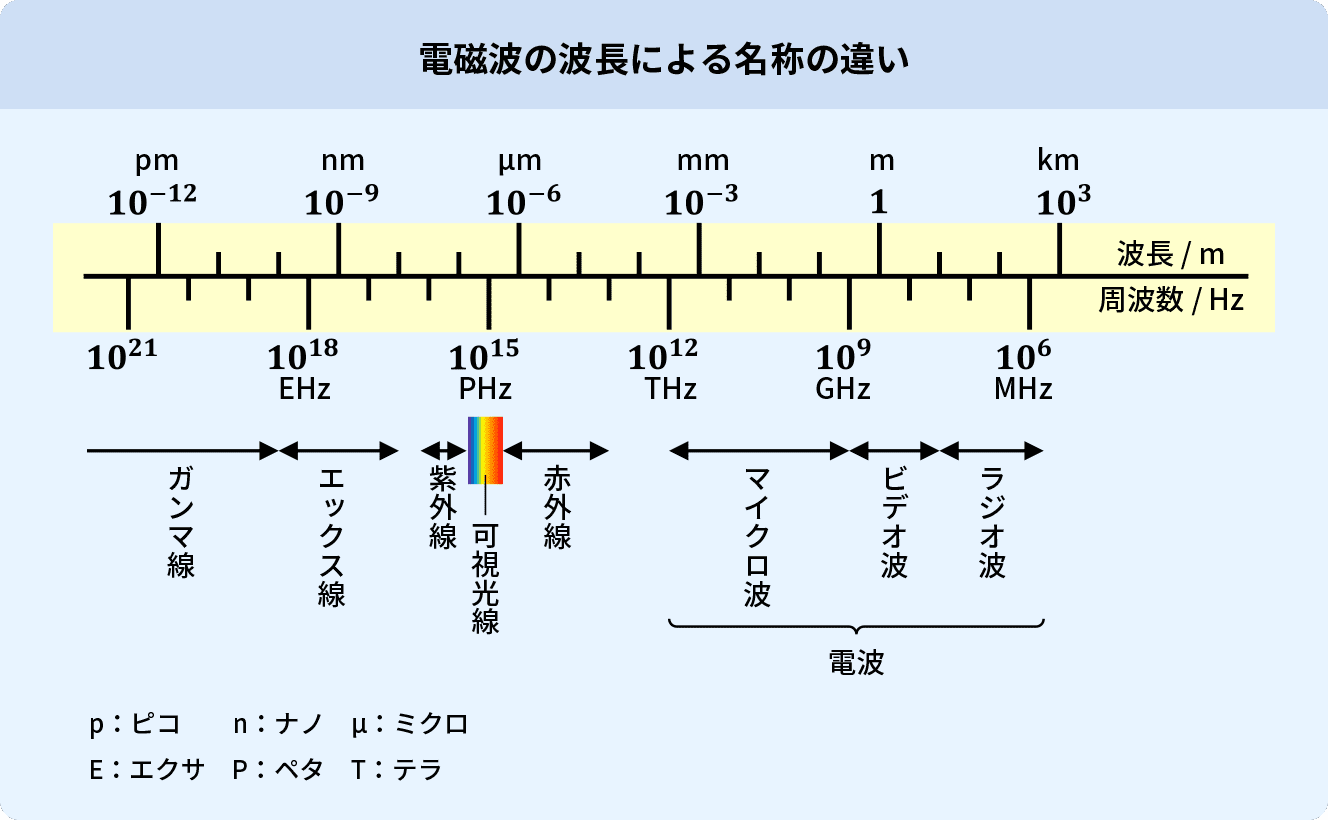

《 電磁波 》 が 1 秒間に振動する回数を『 振動数 』または『 周波数 』と言い、

[ ヘルツ ] という単位で表します。 単位の記号は [ Hz ]

電磁波の性質は “ 振動数の大小 ” によって、ずいぶん変わるので、

振動数の範囲によって、種々の名前が付けられています。

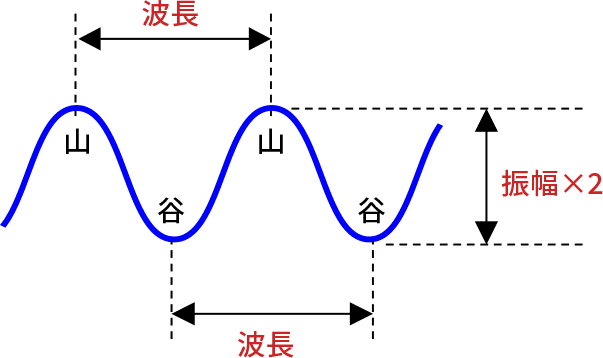

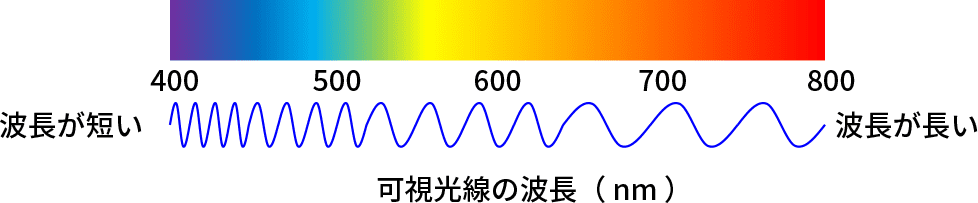

波長とは “ 波の山と山または谷と谷の間の距離 ” のこと。

波の速さ、つまり、

波が 1 秒間に伝わる距離を振動数で割ったものが『 波長 』です。

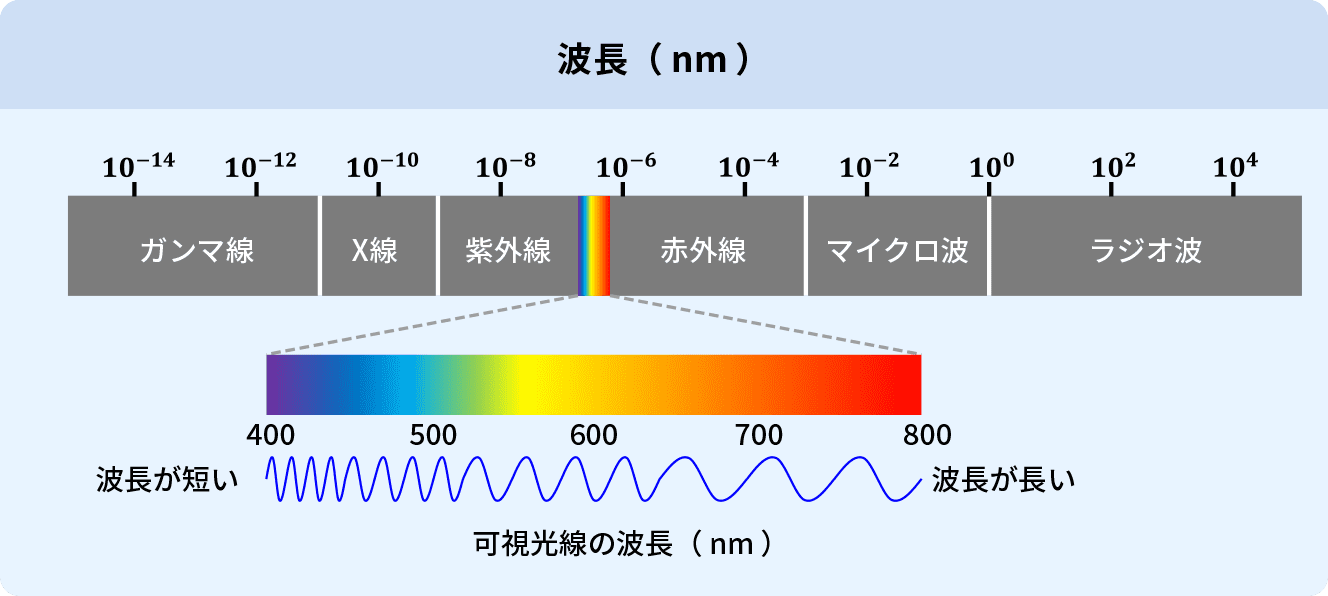

電磁波のうち “ 人間の肉眼に見える ” のは、波長がおよそ、

400 ~ 800 nm( ナノメートル )の範囲で、これが《 可視光線 》といわれる狭義の光。

[ nm( ナノメートル )] というのは、10 億分の 1 m 、つまり 100 万分の 1 mm のこと。

《 可視光線 》 visible light は、人間の目に《 光 》として感じる波長範囲の電磁波で、

波長範囲の下限は、360 ~ 400 ナノメートル ( nm )。

波長範囲の上限は、760 ~ 830 ナノメートル ( nm )。の単位で表されます。

まぁ、光の波長のうち、人間が “ 色 ” を感じられるのは、

『 約 380 ~ 780 ナノメートル( nm )の波長の電磁波だ! 』

と、覚えておくといいでしょう。

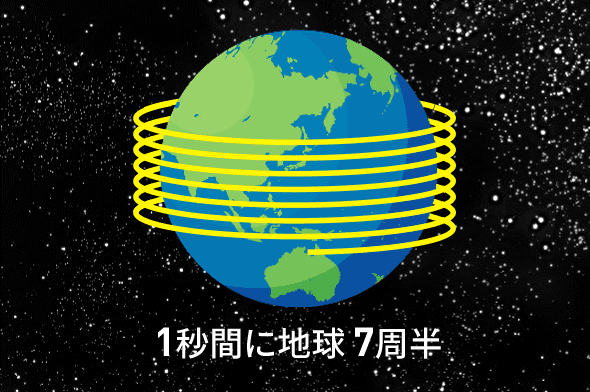

『 音 』も《 光 》も、空気中を進む速さが決まっています。

『 音 』は約 340 m / 秒。 《 光 》は約 30 万 km / 秒で進んでいく。

『 音 』の空気中の速さは、気温が約 15 ℃ のときのもので、

この速さを [ マッハ ] という単位であらわして [ マッハ1 ] と言います。

《 光 》の速さは約 30 万 km / 秒。

たった 1 秒で地球を約 7 周半する速さ。

《 光 》の速さをマッハであらわすと、

300,000 ÷ 0.340 = 882352 … なんと [ マッハ 88 万! ]

《 光 》は『 音 』の 88 万倍の速さで伝わることになる。

こんな猛スピードの計算なんて、僕にはできないので、

そこで [ 音の速さ ] についての出題をしてみます。

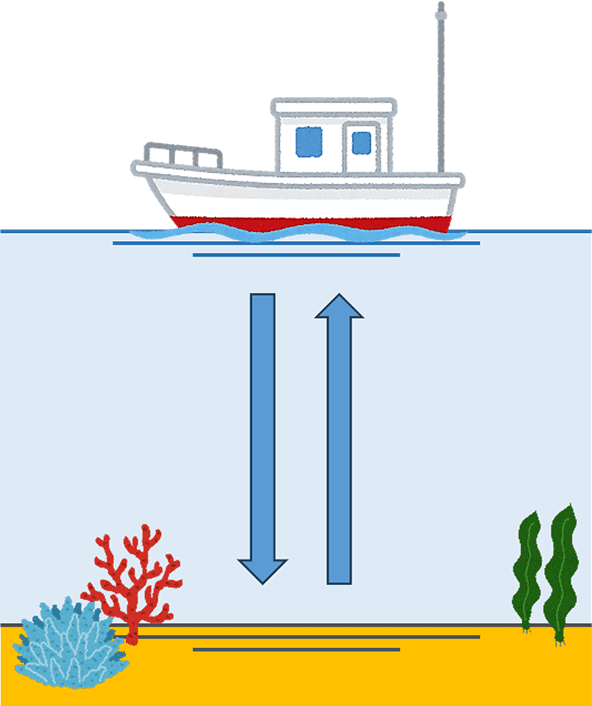

問題

船から海底に向けて『 音 』を出したら、6 秒で返ってきました。

海底の深さは何メートルでしょうか。

ただし、水中を伝わる音の速さは 1,500 m / 秒とします。

船から海底に向けて音を出し、6 秒で返ってきたので、

音が伝わった距離は 1,500 × 6 = 9,000 m

ただし、これは答えではありません。

ここでの音は、海面から海底までを “ 往復 ” しているので、

9,000 ÷ 2 = 4,500 m

答え: 海底まで 4,500 m

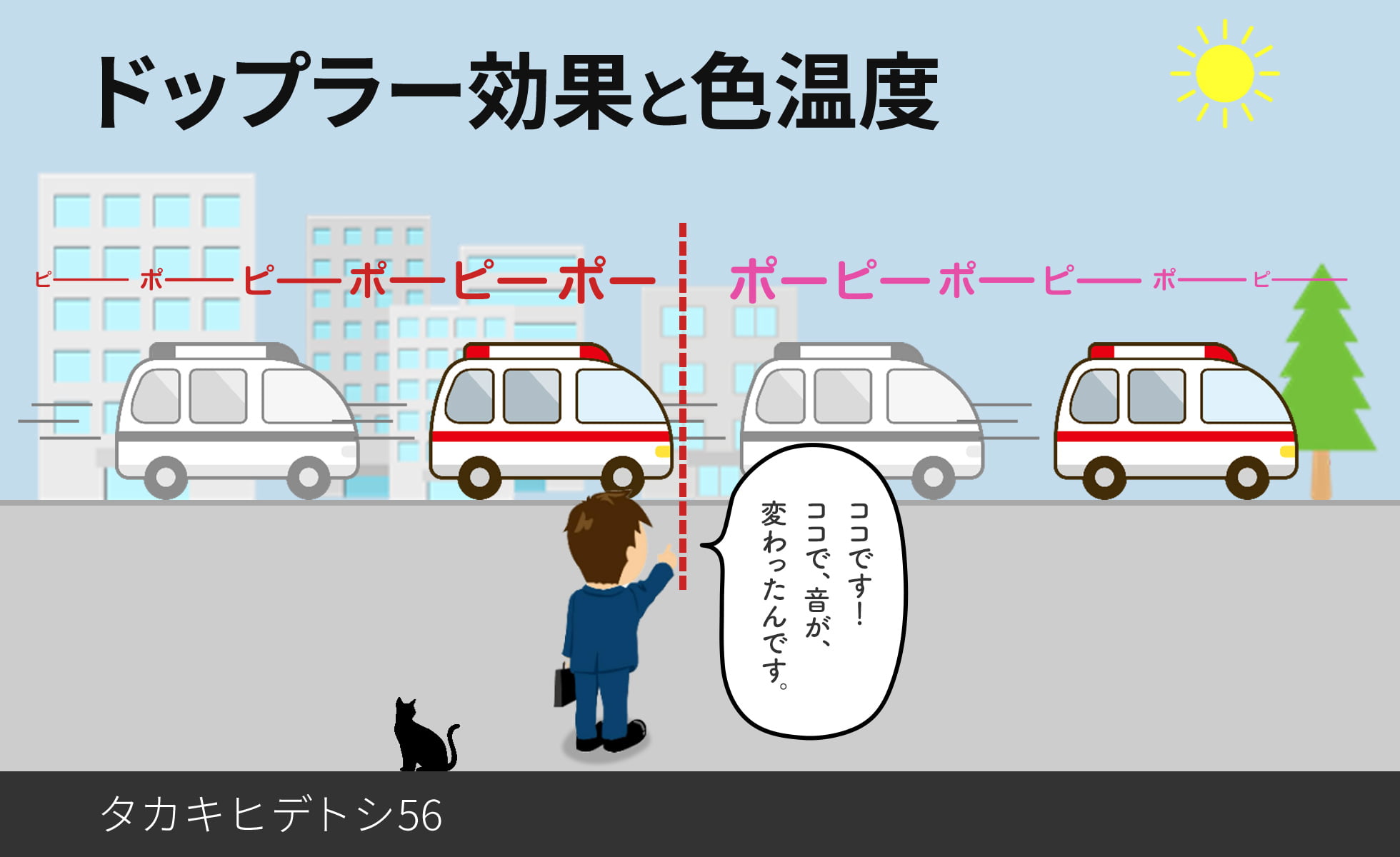

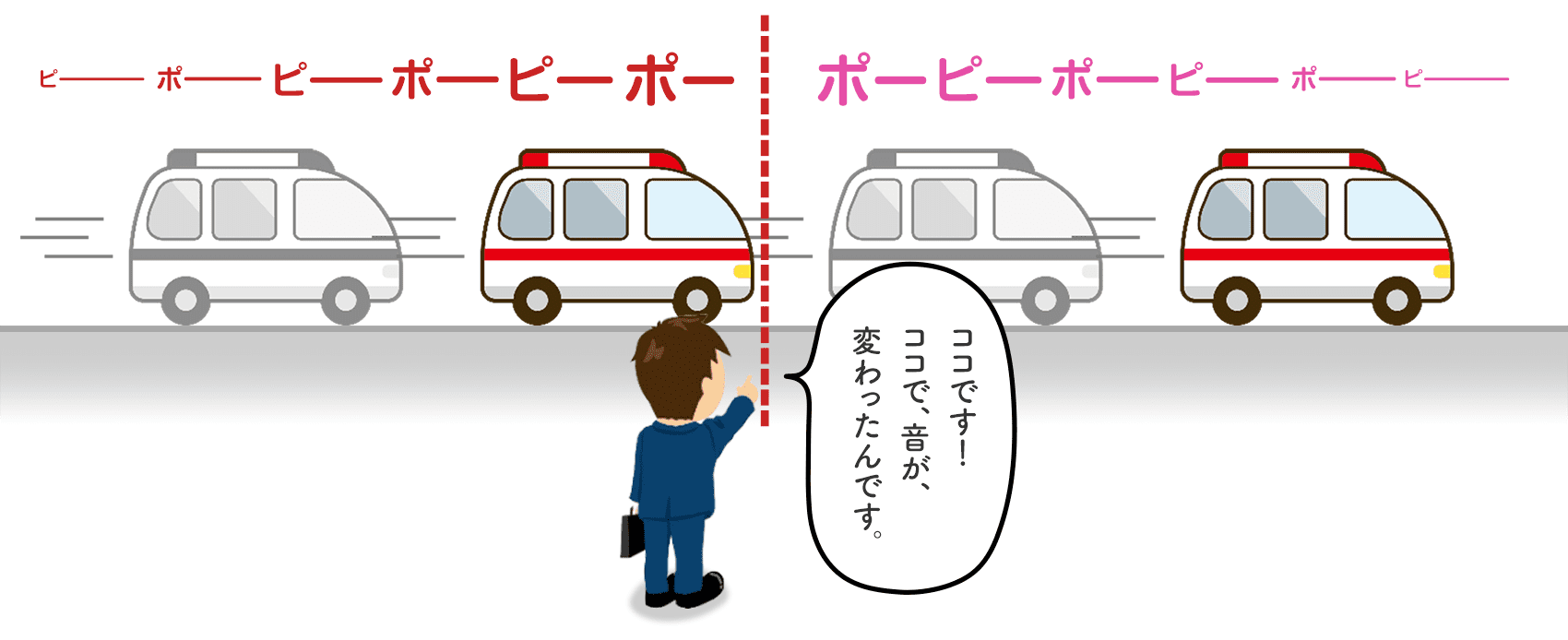

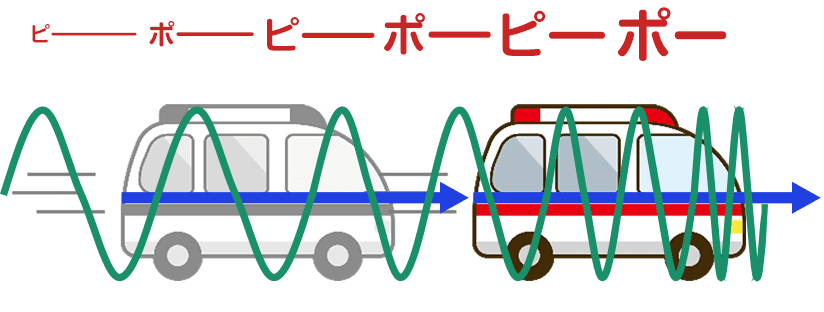

では【 救急車のサイレン音 】でみてみましょう。

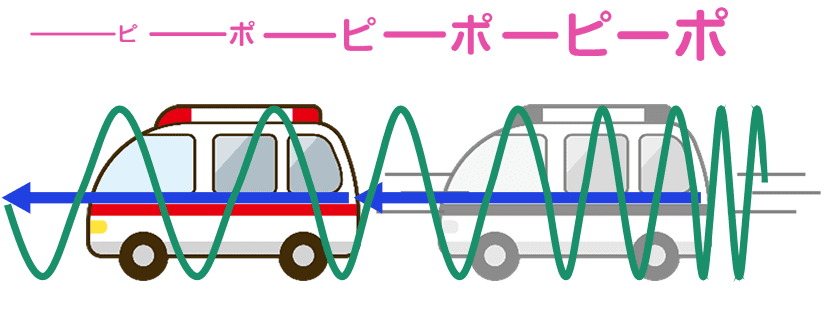

救急車が『 ピーポー ピーポー 』というサイレンを鳴らしながら遠くからやって来るとき、

その音はどんどん大きく、早くなって聞こえてきます。

ところが僕の目の前を通り過ぎると、そのサイレン音は『 ポーピー ポーピー 』に変わって、

その音はどんどん小さく、遅くなって聞こえるようになります。

これが【 ドップラー効果 】と呼ばれるもので、

音が移動しながら音を発するとき、観測者に対して、進行方向に進む音は波長が短くなり、

反対に、進行方向と逆方向に進む音は、波長が長くなるためにおこる現象です。

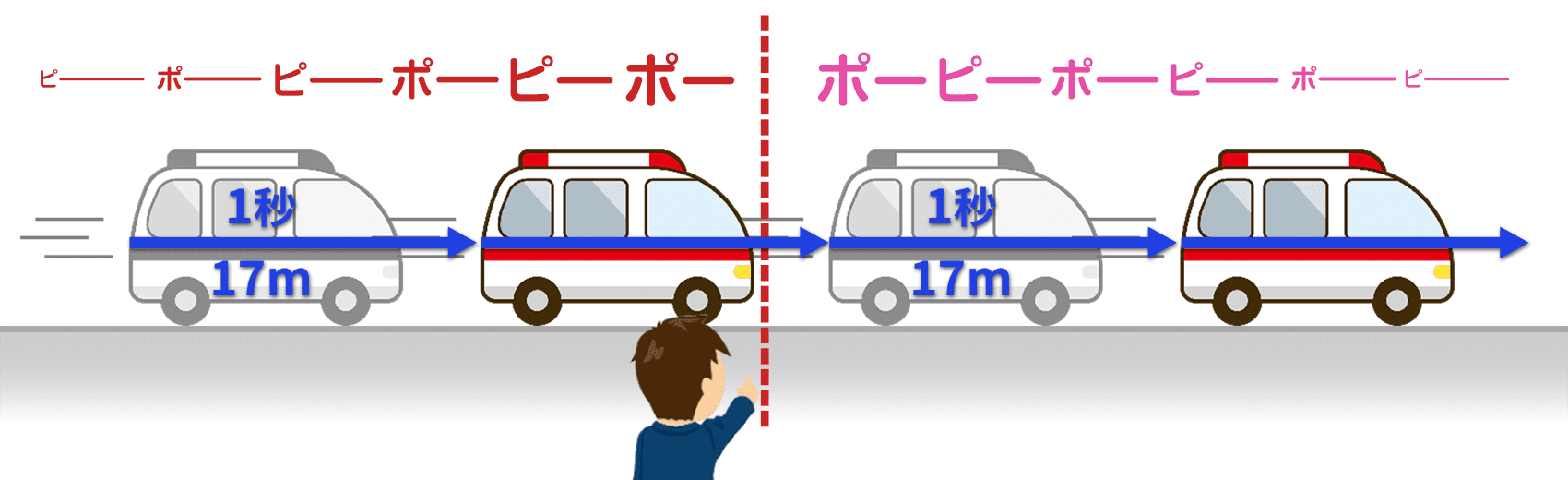

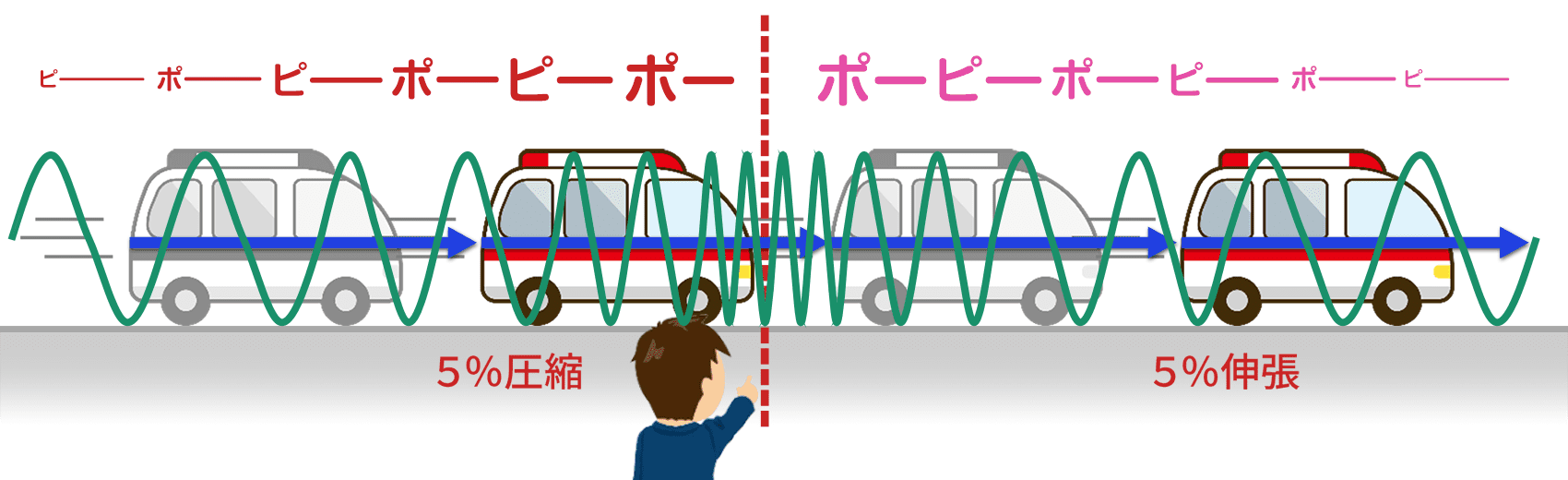

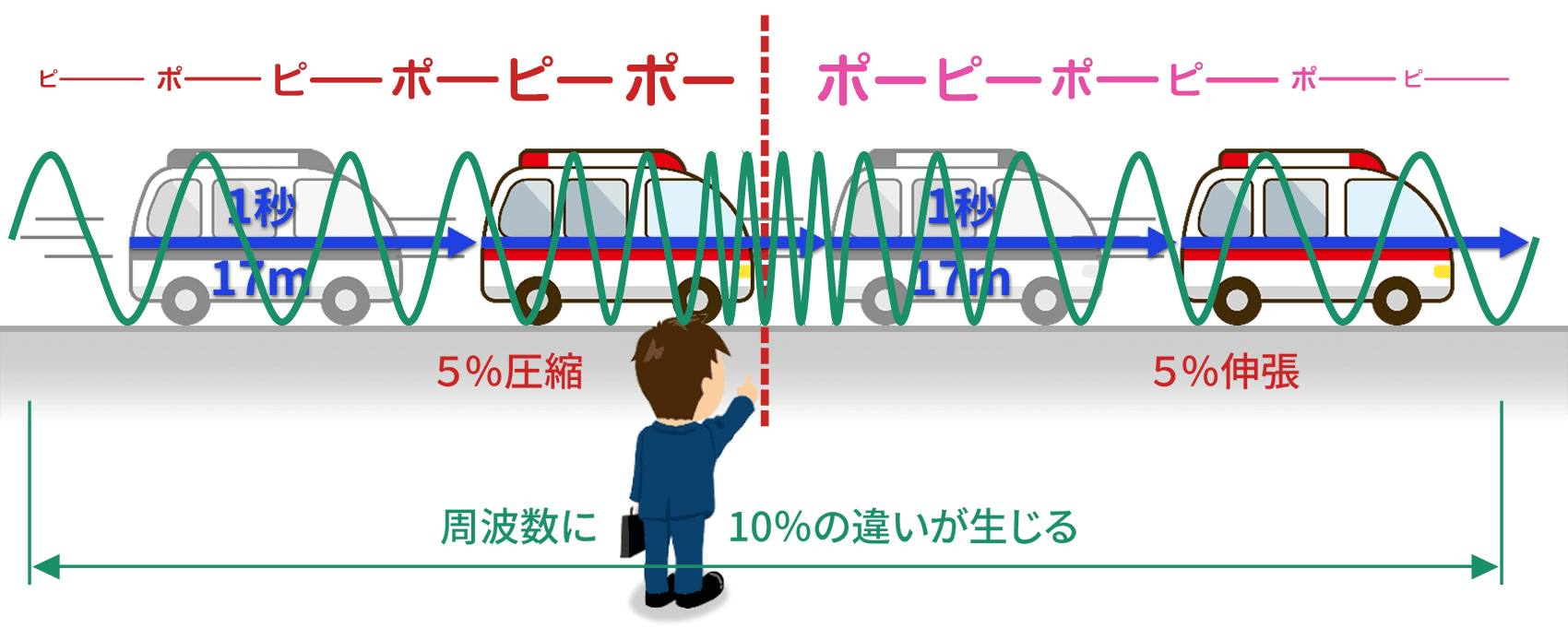

救急車が時速 60 km / h で走っているとします。秒速で考えると、

60,000 m ÷ 3600 秒 = 16.66 … となり、救急車は 1 秒間に約 17 m 進むので、

救急車が近づいてくるときは、同じ方向の音を追いかけることになります。

『 音 』は 1 秒間に約 340 m 進むから、17 ÷ 340 = 0.05 なので、

近づいてくるときは、音の波が 5 % が圧縮され、

遠ざかるときは逆に、音の波が 5 % 伸張されることになるので、

周波数に 10 % の違いが生じることになる。

これが『 ピーポー ピーポー 』から『 ポーピー ポーピー 』へ変わる正体。

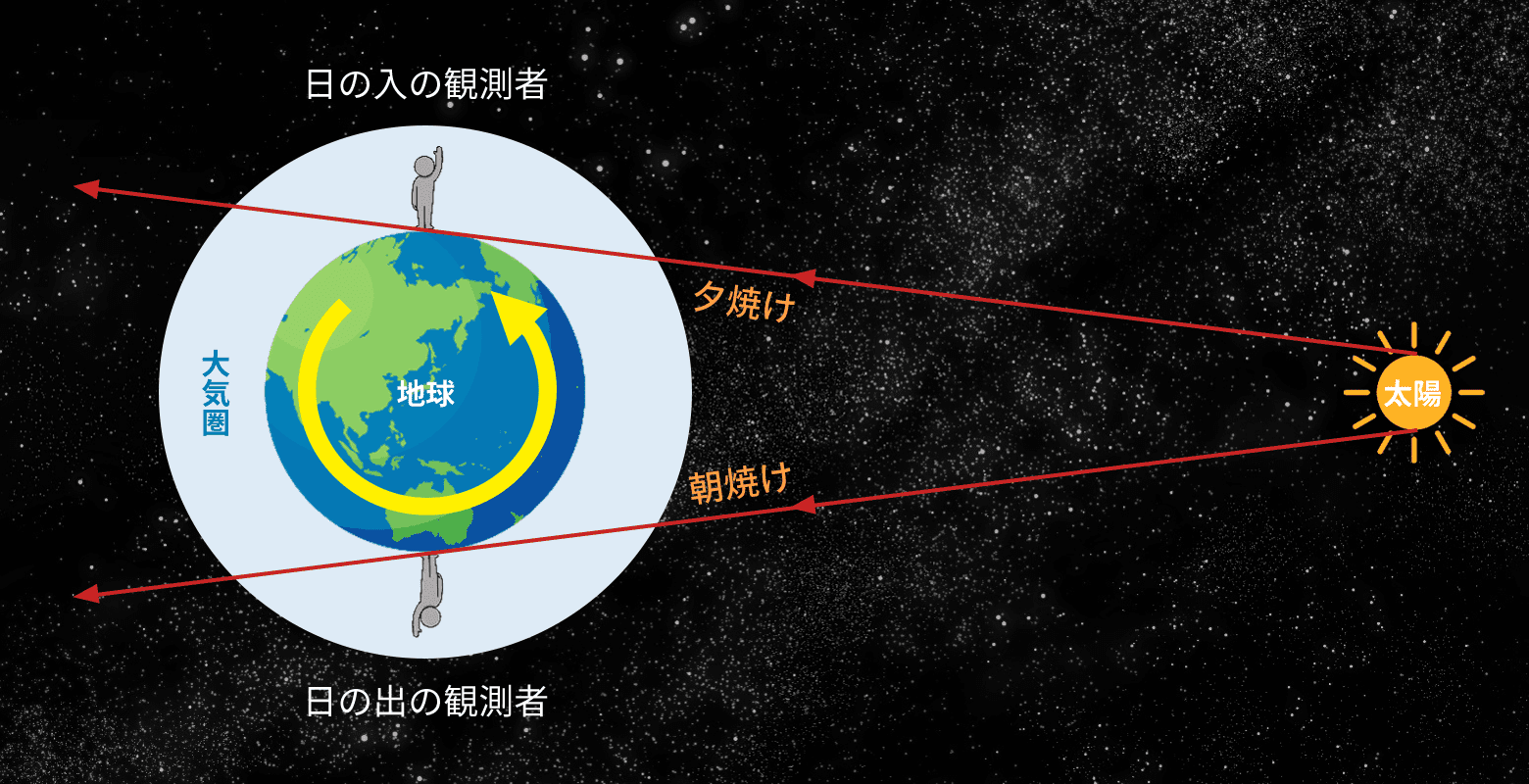

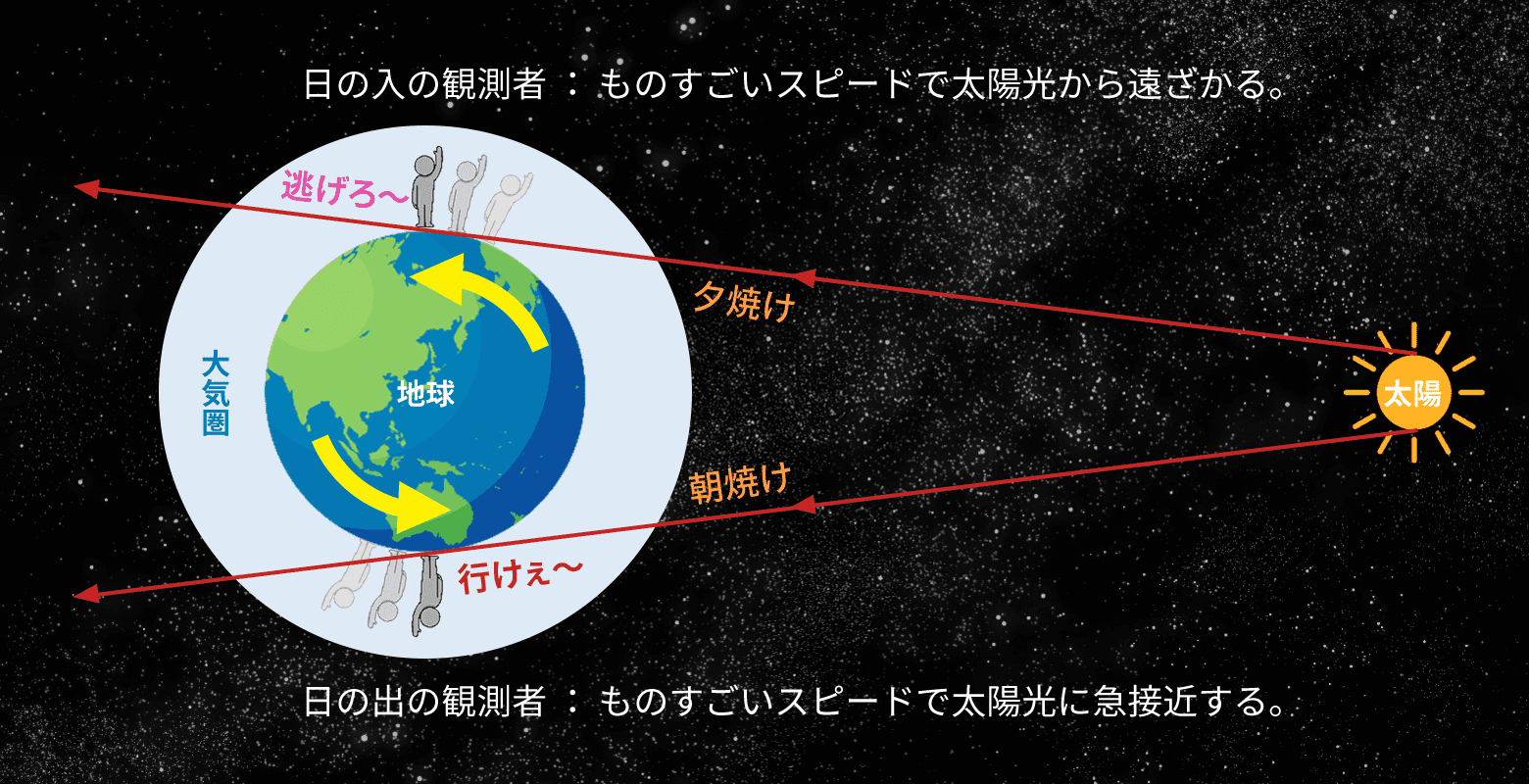

下図のように、地球は回転しています。

地球と太陽の位置関係で、観測者の太陽に対する相対速度が、

日の出 / 日の入のときが一日で最も大きくなります。

つまり日の出のときは太陽の光が急接近し、日の入のときは太陽の光が急速に遠ざかる。

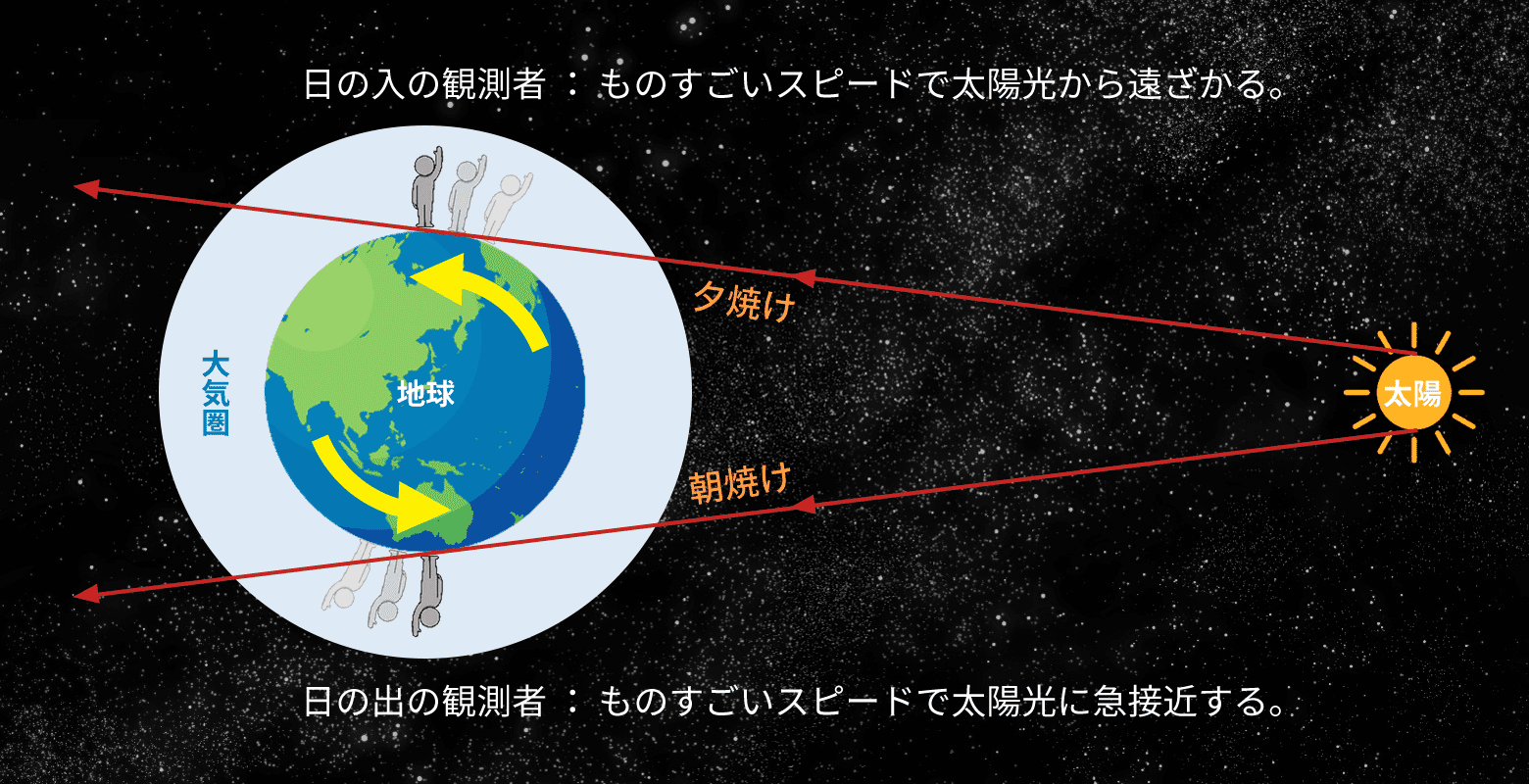

この現象を【 救急車のサイレン音 】に置き換えるとこういうことです。

「 光から逃げろ~ !」

約 30 万 km / 秒でやってくる光に対して、

赤道上で 約 460 m / 秒の地球の自転速度で遠ざかる。

「 光に向かって行けぇ ~ !」

赤道上で 約 460 m / 秒の地球の自転速度で、

約 30 万 km / 秒でやってくる光に対して接近する。

さきほど、人間の目に《 光 》として感じる波長範囲の電磁波が《 可視光線 》で、

光の波長のうち、人間が “ 色 ” を感じられるのは、

『 約 380 ~ 780 ナノメートル( nm )の波長の電磁波だ! 』

と、覚えてもらいましたが【 光の色 】についても同じことが言えるのです。

【 ドップラー効果 】は、

光の発生源と観測者が近づいているときは波長が短くなり、

遠ざかっているときには波長が長くなる。

つまり《 光 》は、

観測者が相対的に近づいている『 日の出 』のときは、波長の短い青色が強く見え、

遠ざかるときの『 日の入 』のときは、波長の長い赤色が強く見える。と、いうことです。

昼間の「 白くて明るい光 」から解放された《 日の入から日の出 》までの夜の空間には、

確かに、赤味を帯びた『 電球色 』が落ち着いた雰囲気を醸しだすことができます。

でもね …。

白い紙で見比べたように “ 白い紙が赤味を帯びて見えてくる ” のが『 電球色 』の光 。

白と黒の対比によって文字が見やすい『 昼白色 』と比べると、読みづらくなります。

この読みづらさが “ 暗い ” と感じさせてしまう一つの原因。

だから …。

「 電球色は雰囲気がいいのは分かるんだけど明るさがちょっとねぇ 」って方には、

これから “ 活動的な朝 ” を迎えようとする、少し白っぽい光の『 温白色 』がお勧めです。