- 24

- 2019.9.2

美術館向けスポット「Artio」

-

大阪TACTデザイン課

安東 克幸

Katsuyuki Ando

こんにちは。

大阪TACTデザイン課の安東です。

今回はいつもの建築照明とは少し違った照明プロジェクトをご紹介します。

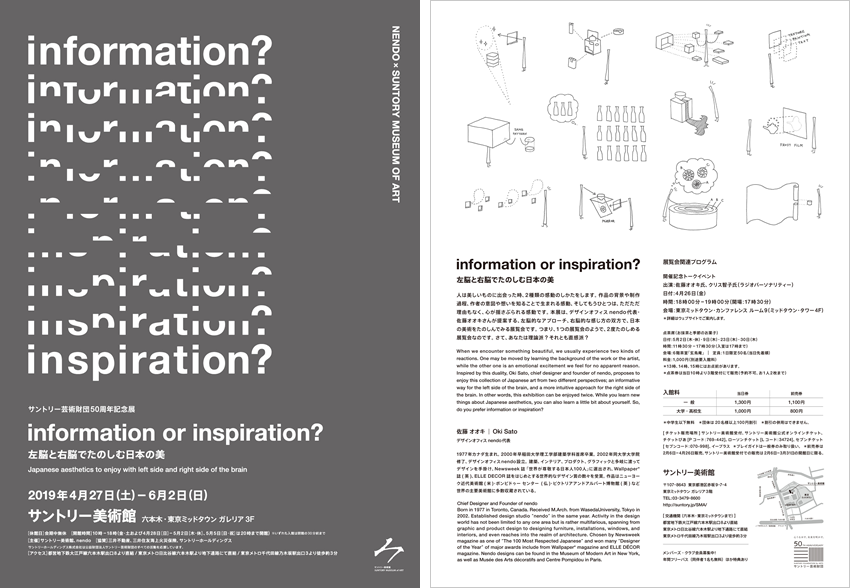

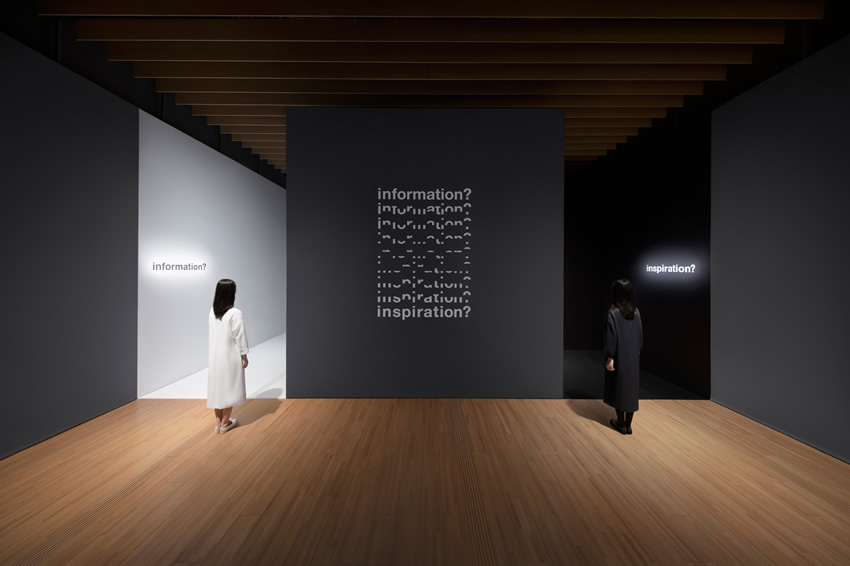

六本木の東京ミッドタウンにありますサントリー美術館にて、4月27日(土)~6月2日(日)まで開催された

「information or inspiration? 左脳と右脳でたのしむ日本の美」展の照明協力を行いました。

サントリー芸術財団50周年を記念して開催されたこの展覧会は、企画、構成は、佐藤オオキ氏率いるデザインオフィス・nendoさんが監修されています。

美術館所有の3000件もの作品の中から厳選された22件の作品を、右脳側、左脳側の2つの視点で楽しめる

という今までにない構成。さすがです!!

22件であればいけそうだな。と思いきや内容をよく聞くと・・・倍の44パターン!?

しかも展示作品の照明かと思いきや内容をよく聞くと・・・作品じゃなくキャプションへの照射ですか!?

少し思っていたのと違いましたが、空間構成が把握できた頃にはキャプションの照明が空間全体の印象を大きく左右するほど重要であることがわかり、「これはしっかりやらねば」と気合を入れ直したわけです。

では、さっそく照明の検証へ。

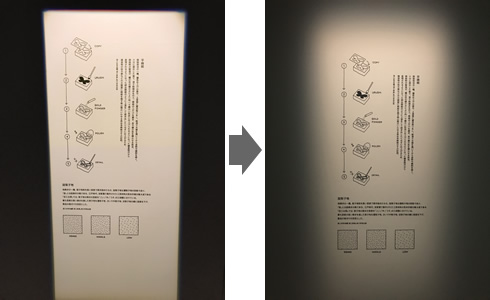

当社の実験室にnendoさん含め関係者の方々にお越しいただき、横幅900mmのカーテンに印刷されたキャプションを照らす検証を行いました。

当社イチオシの美術館向けスポット「Artio 」を選定。

まずは9°配光(左写真)、続いてトリミングカッター付レンズスポット21°配光(右写真)の検証です。

一瞬で右の案に決定!!

左の9°も悪くありませんがフレア光の広がりが大きく、光のピークも強いです。

右のトリミングされた光の方がカーテン毎に独立し、キャプションだけが強調されています。

じっくりと集中して読みたくなりますよね。

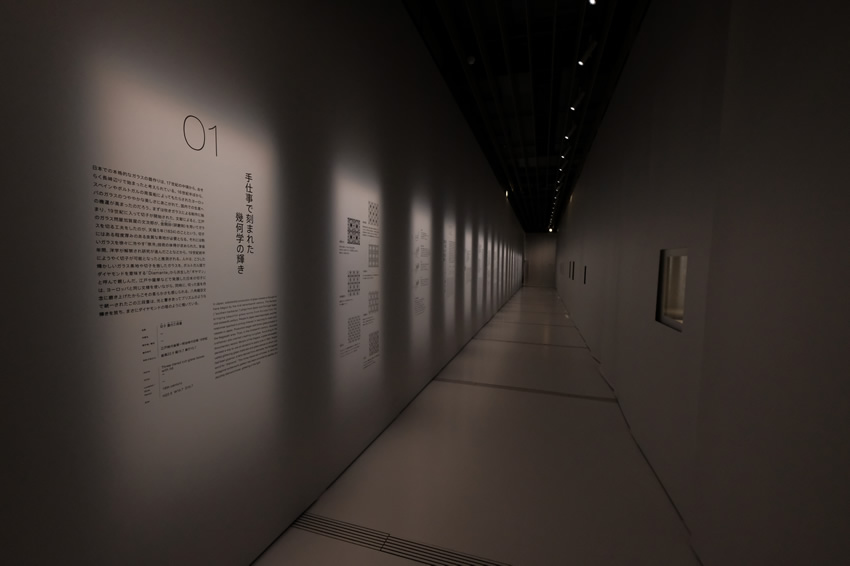

そして現場へ。

TACTの東京チームと大阪チームを率い、ひたすらトリミングカット。

特に難しいのは連続するキャプションの光です。少しのズレも気になります。

トリミング作業は指先が器用な人しか向いていません。ここは我々TACTの腕の見せどころ。

初めにレンズスポットのフォーカスを合わせ、トリミング範囲をメジャーで測定しながら光をカット。

すべての高さと幅を揃えた後に光をボカシ、最後にキャプション面の照度を合わせます。

↓完成

滲むような光だけで構成された空間はとても心地よく、展示空間だけではなく建築の照明計画でも試してみたいと感じました。

続きまして、展示作品へ。

一部の展示作品にも当社の製品を採用していただいています。

ガラス、漆器、陶器など、展示作品には様々な素材が使われており、素材や展示の狙いに合わせて照明器具を使い分けています。

特に難しかった「朱漆塗瓶子(しゅうるしぬりへいし)」 をご紹介。

黒漆に朱漆を重ねて塗る根来塗(ねごろぬり)。長年の使用で朱漆が磨減してかすれ、下層の黒漆がのぞいた風合が特徴。

左脳側

右脳側

朱漆塗瓶子

室町時代・15世紀

サントリー美術館

「漆器の黒い部分を強調して見せたい」という展示コンセプトから

照明は横からがいいのか?上から?下から?両方?その場合どう見えるのか?陰影はどう出るのか?

左脳側からの見え方はOK、そのとき右脳側からの見え方は大丈夫か?

色んな角度から考える必要があるため左脳と右脳、上脳と下脳までも駆使しました。

漆器や漆器の周囲に影を作らないよう、スポットのような点光源ではなく面の光で照らすこと、

横からの光ではなく上下の面を均質に光らせる事で影を作らず、漆器に対しても面の光を映り込ませることで瓶子の形状と黒漆が強調されるライティングを行いました。

いかがでしたか?

展示空間のライティングは事前検証に加え、現地で試行錯誤して作り上げていく面白さがあります。

建築のライティングとは異なる部分も多く、私自身まだまだ勉強中です。

製作する側の立場においても、左脳と右脳の両方で考え作り上げることによって、より面白いと感じてもらえるのだろうと強く感じたプロジェクトでした。

左脳を鍛えねば、、、

主催 / 企画・構成:サントリー美術館、nendo

会場:nendo、id

照明デザイン:nendo、id、キルトプランニングオフィス

施工:イーストクルー